Interview No.67 山本 聡太

物質理工学院

物質理工学院応用化学系博士3年の山本聡太です。登山や釣り、スキーなどのアウトドア全般が趣味です。最近は高校の友人に勧められて始めたゴルフに熱中しています。

研究概要 / Research Outline

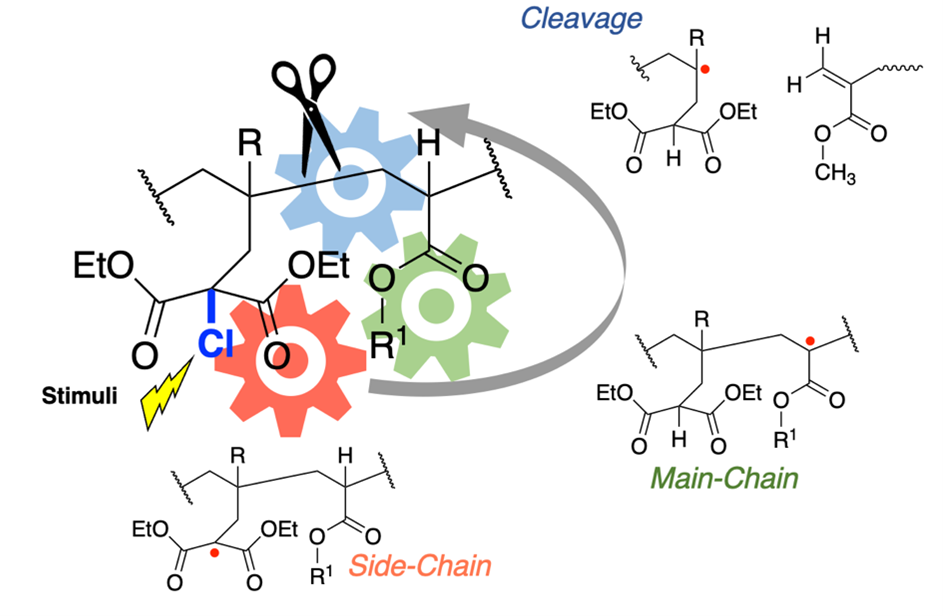

近年、マイクロプラスチックによる環境汚染が深刻化しており、その解決策の一つとして分解性プラスチックの開発が強く求められています。これまで高分子合成の分野では、高分子の長さや構造を精密に制御する合成手法の開発が盛んに行われてきました。しかし、プラスチックの「分解性」を自在に制御する研究は十分に進んでいません。私はこれまでに蓄積されてきた精密重合の知見を活かし、一般的には極めて分解しにくいビニルポリマーに新たに分解性を付与する研究に取り組んでいます。使用中は材料として十分な安定性を保持しながら、使用後には速やかに分解するという、安定性と分解性という一見相反する性質を両立した新しいプラスチックの創製が目標です。

国際学会参加-ワシントンD.C.滞在記

国際学会に参加

2025年8月、私はアメリカ・ワシントンD.C.で開催されたASC Fall 2025に参加する機会をいただきました。博士課程に進学して以来、国際学会で発表することは大きな目標のひとつでしたので、今回の参加は自分にとって非常に貴重な経験となりました。学会では世界中から研究者が集まり、最新の成果について熱のこもった議論が行われていました。私はポスター発表の場で、自分の研究成果である「分解性ポリマーに関する研究」について発表しました。英語で自分の考えを伝えることに苦労する場面もありましたが、それ以上に「伝えようとする姿勢」に応えてもらえたことが大きな自信になりました。また、著名な研究者の講演を直接聴くことで、研究に向かう姿勢や発想の広さを学び、研究活動への意欲を新たにすることができました。

学会以外での体験

一方で、今回の滞在で特に印象に残ったのは学会以外での体験です。滞在中にはスミソニアン博物館群を訪れ、科学や芸術、歴史に触れる機会を持ちました。国立航空宇宙博物館では人類の宇宙開発の歩みを目の当たりにし、科学が社会に与えるインパクトの大きさを改めて実感しました。

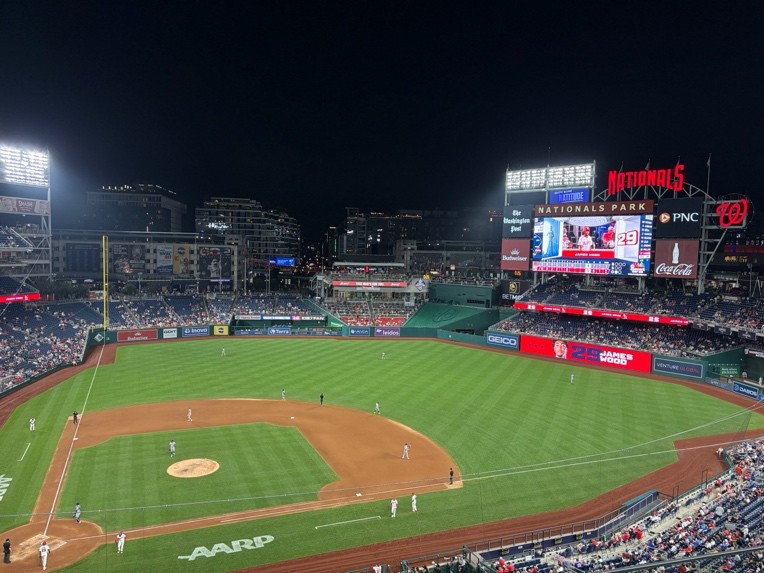

アメリカならではの体験として、大リーグの野球観戦にも出かけました。スタジアム全体を包み込む熱気や、観客の一体感、日本とは異なる応援文化に触れたことは大きな驚きであり、同時に心から楽しめる時間でした。研究活動とは直接関係がないように思えるこれらの経験も、異文化を理解し、人とのつながりを築く上で欠かせない学びであると感じています。

さらに、滞在中の1週間は民泊を利用し、同じ研究室のメンバーと共に自炊をしながら生活しました。地元のスーパーに出かけ、食材を調達し、協力しながら食事を作りました。元々は食費を節約するのが目的でしたが、その過程自体が日常を通じた異文化体験となり、生活力を高める良い機会になりました。外食や観光とはまた違った角度で現地の文化を知ることができ、自炊を通じて「海外で生活する」という感覚をよりリアルに体験できたと感じています。

今回の国際学会参加は、研究者としての成長に直結する成果を得ただけでなく、現地での生活や文化を体験することで、人としての視野を大きく広げる機会となりました。研究に集中するだけでなく、その土地の文化や人々の暮らしを理解することも、国際的に活躍する研究者にとっては欠かせない要素だと感じました。

メッセージ / Message

とにかく積極的に挑戦してみることが大切だと思います。出発前は不安に感じることもありますが、実際に参加してみると必ず得られるものがあります。研究面はもちろん、現地での出会いや日常の経験も大きな財産になるはずです。