Interview No.52 KANG BYUNGYEON

物質工学院

1991年10月の最終日にソウルで生まれ、学士と修士は韓国で取得し、現在は日本で博士課程に在籍しています。名前はカン・ビョンヨン、趣味はバスケットボールです。憧れの人物はコービー・ブライアントで、その生き方に多くの刺激を受けています。時間があるときはよくYouTubeを見ており、最近は「進撃の巨人」を観ました。

研究概要 / Research Outline

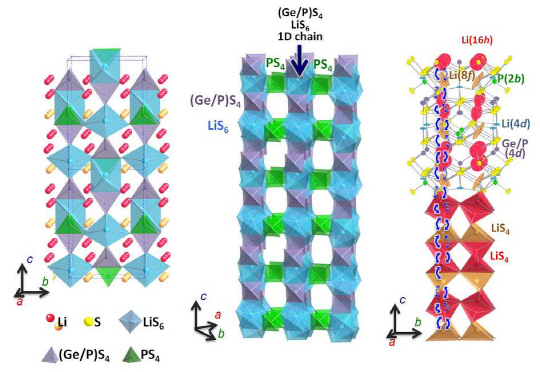

全固体電池は、高い安全性とエネルギー密度を兼ね備えた次世代電池として注目されています。多くの研究では固体電解質そのもののイオン伝導度に焦点が当てられていますが、複合電極内におけるイオンおよび電子の伝導経路の確保が、実際の性能においてより重要な要素となる可能性があります。どれほど高いイオン伝導度を持つ固体電解質を用いても、連続したイオン・電子の流れが確保されていなければ、性能は制限されてしまいます。そのため、導電経路の形成は極めて重要です。

本研究では、粒子サイズの調整によってイオン・電子が移動しやすい微細構造の設計を目指します。さまざまな粒子の組み合わせや混合プロセスを用いて、これらの条件が複合電極の微細構造に与える影響を検討し、その構造制御がセル性能の向上につながることを示します。

電池の過去・現在、そして未来

電池の過去と現在

バッテリーは今や、単なる電子機器の一部ではありません。スマートフォン、ノートパソコン、電気自動車、さらには災害対応用のドローンに至るまで、現代社会を支えるエネルギーの要となっています。でも、ふと気になりませんか?「バッテリーって、いつから、どうやって始まったの?」

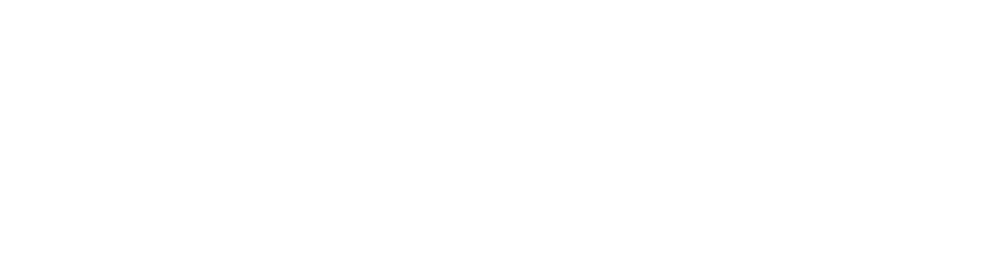

バッテリーとは、化学エネルギーを電気エネルギーに変換するエネルギーデバイスです。この不思議な装置の起源は非常に古く、たとえばバグダッド近郊で発見された壺状の遺物には、金属と酸性物質が封入されており、電気を発生させていた可能性があるとも言われています。これが本当にバッテリーだったかどうかは議論の余地がありますが、人類が古くから電気に対する直感的な理解を持っていた証とも言えるでしょう。

しかし、技術の本格的な発展には、経験だけでなく学問が必要です。電気化学という学問が本格的に始まったのは18世紀のイタリア。生物学者ルイジ・ガルバーニがカエルの足の筋肉が金属に触れて痙攣する現象を観察したことがきっかけでした。その後、ボルタがこの現象を人工的に再現し、**世界初の電池(ボルタ電池)**を開発したのです。

そして時代は進み、1991年、ソニーがリチウムイオン電池を世界で初めて商品化。小型・軽量・再充電可能なこの電池は、瞬く間にデジタル機器の標準となり、私たちの生活を一変させました。

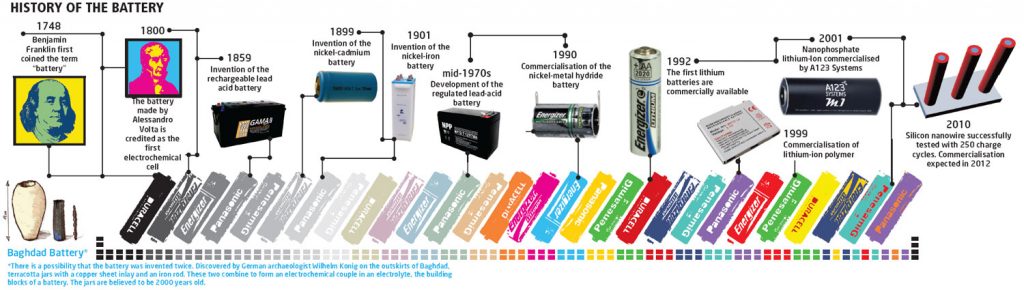

この背景には、何十年にもわたり電池の研究に尽力した3人の科学者の存在がありました。彼らの功績により、2019年にはノーベル化学賞が授与されました。グッドイナフ教授は、現在も広く使用されているLCO、LFP、LMOなどの正極活物質の基礎を築きました。吉野彰博士は、リチウムイオンが黒鉛に安定して保持されることを実証し、負極材料としての利用を可能にしました。

電池の未来

ウィッティンガム教授は、リチウムイオン電池の基本構造を最初に提案し、電池の原理を確立した先駆者です。スマートフォン、ノートパソコン、電気自動車——現代の暮らしは「電池」なしでは成り立たないと言っても過言ではありません。中でもリチウムイオン電池は、小型で軽量ながら多くのエネルギーを蓄えられるという特長から、1990年代に商業化されて以来、目覚ましい進化を遂げてきました。今では「技術の心臓部」とも呼ばれるほど、重要な存在となっています。

しかし、そんな優れた電池にも致命的な弱点がありました。それが「安全性の問題」です。

2013年に起きたテスラの電気自動車の火災、そして2016年のギャラクシーノート7の爆発事件は、多くの人々に衝撃を与え、「電池は本当に安全なのか?」という疑問を残しました。その原因の多くは、電池内部に使用されている可燃性の有機液体電解質にあります。衝撃や過充電、短絡などによって急激に発熱し、内部の物質が分解されて発火や爆発を引き起こす場合があるのです。

この問題を解決するための新たな選択肢として登場したのが、「全固体電池(All-Solid-State Battery、ASSB)」です。全固体電池は、その名の通り、液体の電解質を「固体」に置き換えた電池です。液体を使わないため燃える心配が少なく、より薄く・軽量にできるだけでなく、高出力の電極材料を使用できるという利点もあります。

とはいえ、技術的には容易ではありません。固体は液体のように自由に流れないため、リチウムイオンがスムーズに移動できるよう、材料設計や粒子の密着が必要となります。

2000年代前半まで、固体電解質のイオン伝導度は液体よりはるかに低く、実用化は困難とされていました。そんな中、2011年に東京工業大学の菅野教授の研究チームが、液体電解質と同等レベルの超高イオン伝導度を持つ硫化物系固体電解質(LGPS)を発表し、大きな話題となりました。これをきっかけに、トヨタやサムスン、日立など世界的な企業が全固体電池の開発に本格的に乗り出し、研究は一気に活発化しました。

もちろん、今なお克服すべき課題は多くあります。固体電解質と電極の界面で抵抗が発生したり、内部構造が均一でなく、リチウムが十分に移動できないケースもあります。こうした問題に対応するため、最近では電極構造を微細に制御したり、コーティング技術で界面を安定化させるなど、多角的なアプローチが進められています。

メッセージ / Message

「全力を尽くさないことをおすすめします。」

なぜ自分は継続できないのか、何度も悩みました。私なりの答えは、「頑張りすぎていたから」です。身体的にも精神的にもエネルギーを使い果たすと、回復するまで動けなくなることを知りました。

無理せず、みんなで少しずつでも前に進んでいけたら嬉しいです。